Regulatorik

December 1, 2025

Steht mein Unternehmen auf der KUEBLL-Liste?

Erfahren Sie hier, welche Branchen auf der KUEBLL-Liste stehen und Anspruch auf den Industriestrompreis haben

Mit der atypischen Netznutzung nach § 19 StromNEV können Unternehmen ihre Netzentgelte drastisch reduzieren.

In der deutschen Energielandschaft, die von steigenden Kosten und der Notwendigkeit der Netzstabilisierung geprägt ist, suchen Industrie- und Gewerbeunternehmen nach wirksamen Strategien zur Kostenoptimierung. Eine der leistungsstärksten, aber oft übersehenen Möglichkeiten ist die Atypische Netznutzung gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV). Dieser Mechanismus ist kein bloßes regulatorisches Detail, sondern ein strategischer Hebel, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Netzentgelte um bis zu 80% zu senken. Dieser Beitrag dient als umfassender Leitfaden für Geschäftsführer, Energiemanager und technische Leiter, um das volle Potenzial der Atypischen Netznutzung zu verstehen und durch intelligentes Lastgangmanagement und den Einsatz von einem Energiemanagementsystem zu erschließen.

Die Atypische Netznutzung ist eine Sonderform der Netznutzung, die gesetzlich in § 19 StromNEV verankert ist. Sie beschreibt ein Verbrauchsverhalten, bei dem die individuelle Jahreshöchstleistung eines Unternehmens – also der höchste gemessene Leistungsbezug innerhalb eines Jahres – vorhersehbar außerhalb der Spitzenlastzeiten des allgemeinen Versorgungsnetzes liegt.

Im Gegensatz dazu steht die "typische" Netznutzung, bei der die Verbrauchsspitzen von Unternehmen mit den allgemeinen Spitzenlastzeiten des Stromnetzes zusammenfallen. Diese typischen Lastspitzen, beispielsweise am Vormittag oder frühen Abend, treiben die Notwendigkeit für den Ausbau und die Instandhaltung der Netzinfrastruktur maßgeblich voran, was sich in hohen Netzentgelten für alle Verbraucher niederschlägt.

Der volkswirtschaftliche Zweck der Atypischen Netznutzung ist die Stabilisierung der Stromnetze. Durch finanzielle Anreize sollen Großverbraucher motiviert werden, ihre Lastspitzen gezielt in lastschwache Zeiten zu verlagern. Dieses netzdienliche Verhalten glättet die Lastkurve des Gesamtnetzes, reduziert die Belastung der Infrastruktur und kann den kostspieligen Netzausbau verlangsamen oder sogar vermeiden. Es entsteht eine Win-Win-Situation: Das Unternehmen profitiert von erheblich reduzierten Netzentgelten, während das Stromnetz stabiler und effizienter betrieben werden kann.

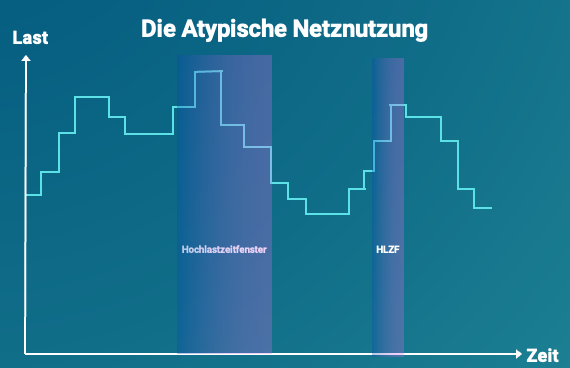

Das zentrale Instrument zur Definition dieser Spitzenlastzeiten sind die sogenannten Hochlastzeitfenster (HLZ). Jeder der rVerteilnetzbetreiber in Deutschland veröffentlicht jährlich für das Folgejahr spezifische Zeitfenster, in denen das jeweilige Netz historisch die höchste Auslastung aufweist. Für ein Unternehmen, das die Atypische Netznutzung anstrebt, sind diese HLZ der entscheidende Faktor: Die eigene Jahreshöchstleistung darfnicht in eines dieser Zeitfenster fallen.

Diese Regelung, die in ihren Grundzügen seit 2005 besteht, stammt aus einer Zeit, die von zentralen, fossilen Kraftwerken und vorhersagbaren Lastprofilen geprägt war. Im heutigen Energiesystem, das durch den Ausbau volatiler erneuerbarer Energien und bidirektionale Stromflüsse gekennzeichnet ist, stößt diese starre, vergangenheitsbasierte Logik zunehmend an ihre Grenzen – ein kritischer Punkt, der später noch beleuchtet wird. Für die praktische Anwendung bleibt jedoch die Einhaltung der jährlich fixierten HLZ die unumstößliche Voraussetzung für die Kostensenkung.

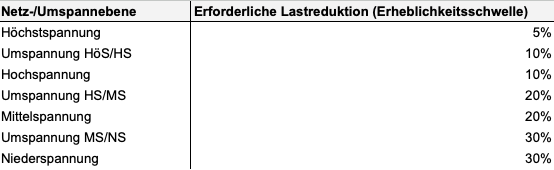

Um ein individuelles Netzentgelt im Rahmen der Atypischen Netznutzung zu erhalten, müssen Unternehmen eine Reihe von klar definierten qualitativen und quantitativen Kriterien erfüllen. Diese Voraussetzungen stellen sicher, dass die Lastverschiebung tatsächlich einen nennenswerten netzdienlichen Effekt hat.

Die qualitative Grundvoraussetzung ist, dass die Abweichung des eigenen Lastprofils "vorhersehbar und erheblich" ist.Dies bedeutet, dass die Verlagerung der Leistungsspitze kein Zufallsprodukt sein darf, sondern das Ergebnis einer bewussten, planbaren und wiederholbaren betrieblichen Maßnahme sein muss.

Die quantitativen Kriterien sind wie folgt:

Ein entscheidender Punkt, der oft zu Verwechslungen führt: Für die Atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1StromNEV gibt es keine Mindestanzahl an Benutzungsstunden. Diese Anforderung von mindestens 7.000 Benutzungsstunden pro Jahr gilt ausschließlich für die stromintensive Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV, die sich an Unternehmen mit sehr konstantem, hohem Stromverbrauch (Bandlast) richtet. Die Atypik ist somit für eine weitaus größere Gruppe von Unternehmen mit flexiblen Lasten zugänglich.

Der finanzielle Anreiz der Atypischen Netznutzung ist erheblich und resultiert aus der Struktur der Netzentgelte für Großverbraucher mit registrierender Leistungsmessung (RLM). Der größte Kostenblock ist hier oft nicht der reine Energieverbrauch (Arbeitspreis in ct/kWh), sondern der Leistungspreis (in €/kW). Dieser wird auf Basis der in einem einzigen 15-Minuten-Intervall gemessenen Jahreshöchstleistung berechnet. Eine einzige, kurze Lastspitze bestimmt also die Höhe der Netzentgelte für das gesamte Jahr.

Genau hier setzt der Hebel der Atypischen Netznutzung an. Unternehmen haben die Wahl zwischen zwei Abrechnungsmodellen:

Um das enorme Einsparpotenzial zu verdeutlichen, betrachten wir ein fiktives Produktionsunternehmen mit Anschluss an der Mittelspannung (Erheblichkeitsschwelle: 20%).

Annahmen:

Szenario A: Ohne Atypische Netznutzung Das Unternehmen steuert seine Lasten nicht aktiv. Die Jahreshöchstleistung von 2.000 kW fällt zufällig in ein Hochlastzeitfenster.

Szenario B: Mit Atypischer Netznutzung Das Unternehmen implementiert ein intelligentes Lastgangmanagement. Es gelingt, die Leistungsspitze innerhalb der Hochlastzeitfenster auf maximal 1.500 kW zu begrenzen (Leistungsspitzenkappung). Die absolute Jahreshöchstleistung von 2.000 kW wird gezielt verlagert.

Gesetzlich ist die Reduktion gedeckelt: Das individuelle Netzentgelt darf nicht weniger als 20% des regulären Entgelts betragen, die maximale Ersparnis liegt also bei 80%. Das Beispiel zeigt, dass bereits eine erfolgreiche Lastverschiebung Einsparungen in dieser Größenordnung ermöglicht.

Des Weiteren existiert ein Wahlrecht für Unternehmen, die die Anforderungen an die Atpische Netnutzung erfüllen. Egal, ob die Benutzungsstunden über oder unter 2.500 liegen, so kann das Unternehmen entscheiden, nach welcher Basis dieses abgerechnet werden möchte (z.B. hoher Leistungspreis und geringer Arbeitspreis, oder niedriger Leistungspreis und hoher Arbeitspreis).

Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass diese Ersparnisse nicht aus dem Nichts entstehen. Die Mindereinnahmen der Netzbetreiber werden über den "Aufschlag für besondere Netznutzung" (ehemals § 19-StromNEV-Umlage) auf alle Stromverbraucher umgelegt. Der volkswirtschaftliche Nutzen entsteht nur dann, wenn die durch die Lastverschiebung vermiedenen Netzausbaukosten höher sind als die umgelegten Kosten.

Die theoretischen Vorteile der Atypischen Netznutzung sind überzeugend, doch die praktische Umsetzung birgt Risiken. Die "Tyrannei des 15-Minuten-Intervalls" bedeutet, dass ein einziger Fehler – eine unkontrollierte Lastspitze während eines Hochlastzeitfensters – die gesamten Einsparungen eines Jahres zunichtemachen kann. Eine manuelle Steuerung, bei der Mitarbeiter Produktionsprozesse händisch an- und abschalten, ist daher extrem fehleranfällig und für einen verlässlichen Betrieb ungeeignet.

Die sichere und effiziente Lösung ist ein intelligentes Energiemanagementsystem (EMS), wie z.B. das cleverEMS. Ein solches System agiert als automatisierter Wächter und Steuermann für den Energieverbrauch des Unternehmens und stellt die Einhaltung der Atypik-Regeln sicher.

Welche Aufgaben erfüllt ein für die Atypische Netznutzung optimiertes Energiemanagementsystem?

Die Investition in ein EMS ist somit nicht nur eine Maßnahme zur Effizienzsteigerung, sondern primär eine unverzichtbare Risikomanagement-Strategie. Es ist die Versicherungspolice, die die im Rechenbeispiel gezeigten Einsparungen absichert. Darüber hinaus zwingt die Implementierung eines solchen Systems ein Unternehmen dazu, seine Energieinfrastruktur zu digitalisieren und seine Lasten zu analysieren. Dieser Prozess schafft eine Daten- und Steuerungsgrundlage, die weit über die Atypik hinausgeht und das Unternehmen für die Teilnahme an zukünftigen, dynamischeren Energiemärkten rüstet.

Obwohl die Atypische Netznutzung ein wirksames Instrument zur Kostensenkung ist, unterliegt sie Herausforderungen und steht im Kontext der Energiewende zunehmend in der Kritik. Eine expertenbasierte Betrachtung muss diese Aspekte beleuchten, um eine fundierte strategische Entscheidung zu ermöglichen.

Die größten Herausforderungen der Atypischen Netznutzung sind:

Die starre Struktur des § 19 StromNEV ist (vermutlich) ein Auslaufmodell. Die Zukunft der Netzentgelte liegt in dynamischen, an der tatsächlichen Netzbelastung orientierten Preissignalen.

Die Kompetenzen und Technologien, die ein Unternehmen heute zur Meisterung der Atypischen Netznutzung aufbaut – Echtzeit-Monitoring, automatisierte Steuerung flexibler Lasten, vorausschauende Planung –, sind exakt die Fähigkeiten, die benötigt werden, um in der zukünftigen Welt der dynamischen Tarife erfolgreich zu sein. Die Atypische Netznutzung ist somit nicht nur ein Werkzeug für heutige Einsparungen, sondern ein strategisches Trainingsfeld für die Energiemärkte von morgen.

Die Atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV stellt für Industrie- und Gewerbeunternehmen eine der wirkungsvollsten Stellschrauben zur nachhaltigen Senkung der Energiekosten dar. Durch eine bewusste und planbare Verlagerung der eigenen Leistungsspitze aus den Hochlastzeitfenstern des Netzbetreibers lassen sich die leistungspreisbasierten Netzentgelte um bis zu 80% reduzieren.

Die Kernvorteile im Überblick:

Die Umsetzung erfordert eine präzise Analyse des eigenen Lastprofils und den Einsatz eines intelligenten Energiemanagementsystems, um die Einhaltung der Regeln sicher und automatisiert zu gewährleisten. Der erste Schritt ist die Analyse Ihres individuellen Potenzials.

Prüfen Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial! Kontaktieren Sie unsere Experten für eine kostenlose und unverbindliche Lastganganalyse.

Abonnieren Sie unseren Energie Newsletter, oder lesen Sie spannende Blogartikel.