Haben Sie sich je gefragt, warum Ihre Netzentgelte so komplex strukturiert sind? Ein zentraler Mechanismus, den jedes Unternehmen mit Lastgangmessung kennen sollte, ist die 2.500-Stunden-Regel. Sie ist kein einfacher Tarif, sondern ein entscheidender Knickpunkt in der Kostenberechnung, der über die Rentabilität eines Batteriespeichers entscheiden kann.

Doch was genau besagt diese Regel? Warum kann ein Batteriespeicher sowohl positiv als auch negativ darauf einwirken? Und wie navigieren Sie Ihr Unternehmen sicher durch diese Komplexität, um Kostenfallen zu vermeiden?

Was sind Benutzungsstunden und wie werden sie berechnet?

Zuerst die Grundlage: Was sind "Benutzungsstunden"? Diese Kennzahl beschreibt, wie gleichmäßig Sie das Stromnetz belasten. Sie gibt an, wie viele Stunden pro Jahr Ihr Unternehmen theoretisch unter Volllast laufen müsste, um Ihren Jahresverbrauch zu erreichen.

Die Berechnung ist einfach, die Auswirkung enorm:

Beutzungsstunden = (Jahresarbeitsverbrauch i kWh) / (Höchste gemessene Leistungsspitze in kW)

Ein Betrieb mit konstanter Last hat hohe Benutzungsstunden, ein Betrieb mit seltenen, hohen Spitzen und ansonsten niedrigem Verbrauch weist geringe Benutzungsstunden auf. Basierend auf dem Ergebnis von 2.500 Stunden wendet Ihr Netzbetreiber eines von zwei Preismodellen an.

- Unter 2.500 Stunden? Sie gelten als "Wenignutzer".

- Niedriger Leistungspreis (€/kW): Die jährliche Pauschale für Ihre maximale Leistungsspitze ist gering.

- Hoher Arbeitspreis (ct/kWh): Jede verbrauchte Kilowattstunde ist dafür teurer.

- Über 2.500 Stunden? Sie gelten als "Vielnutzer".

- Hoher Leistungspreis (€/kW): Sie zahlen deutlich mehr für die bereitgestellte Leistung.

- Niedriger Arbeitspreis (ct/kWh): Im Gegenzug ist jede Kilowattstunde sehr günstig.

Der Schwellenwert wurde so konzipiert, dass die Gesamtkosten bei exakt 2.500 Stunden in beiden Modellen nahezu identisch sind. Es gibt also keinen plötzlichen Kostensprung, sondern einen Knick in der Kostenkurve, der die Optimierung so sensibel macht.

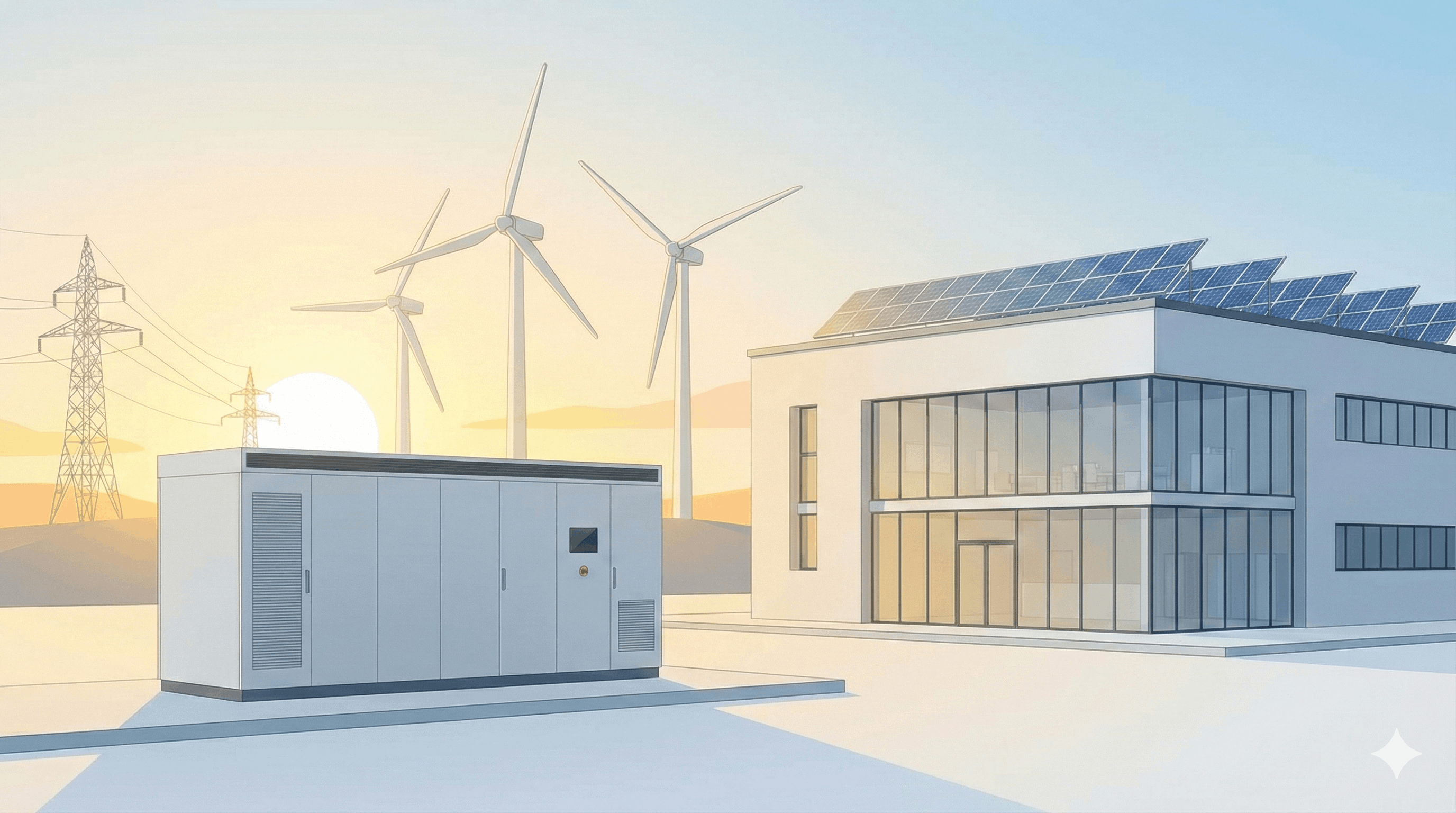

Wie beeinflusst ein Batteriespeicher Ihre Benutzungsstunden – in beide Richtungen?

Hier wird es entscheidend, denn ein Batteriespeicher hat zwei gegensätzliche Effekte auf Ihre Benutzungsstunden:

- Lastspitzenkappung (Peak Shaving) ERHÖHT die Benutzungsstunden: Wenn Ihr Speicher Lastspitzen abfängt, sinkt Ihre maximale Netzbezugsleistung (kW) im Nenner der Formel. Da der Jahresverbrauch (kWh) im Zähler nahezu gleich bleibt, steigt das Ergebnis – Ihre Benutzungsstunden nehmen zu.

- Eigenverbrauchsoptimierung SENKT die Benutzungsstunden: Wenn Ihr Speicher mit überschüssiger PV-Energie geladen wird, um diese später zu nutzen, beziehen Sie insgesamt weniger Strom aus dem Netz. Ihr Jahresverbrauch (kWh) im Zähler sinkt, und damit auch Ihre Benutzungsstunden.

Warum kann das Überschreiten der Schwelle zur Kostenfalle werden? Ein Beispiel.

Geht man davon aus, dass ein Unternehmen einen Batteriespeicher zur Lastspitzenkappung anschaffen möchte, da der Leistungspreis pro kW relativ hoch ist, jedoch nicht berücksichtigt, wieviel Leitung überhaupt gekappt werden kann, bevor man unter die 2.500 Stunden Regel fällt, so kann dies die kalkulierte Wirtschaftlichkei des Projektes nachhaltig beeinflussen.

Wie findet man also die wirtschaftlichste Strategie?

Ist es besser, unter 2.500 Stunden zu bleiben, ode knapp darüber? Das hängt ganz vo Ihrer Ausgangssituation und den Gegebenheiten vor Ort ab (z.B. das Vorhanden sein einer PV-Anlage).

Die pauschale Empfehlung, die Schwelle nicht zu überschreiten, ist oft zu kurz gedacht. Die intelligente Lösung liegt in einer präzisen Simulation im Voraus. Man muss beide Szenarien durchrechnen:

- Szenario 1: Den Speicher so steuern, dass die Benutzungsstunden knapp unter 2.500 bleiben.

- Szenario 2: Die Schwelle bewusst überschreiten und von den extrem niedrigen Arbeitspreisen profitieren.

Nur eine detaillierte Analyse, kann aufzeigen, welche Variante für Ihr spezifisches Lastprofil und Ihr Netzgebiet unterm Strich günstiger ist.

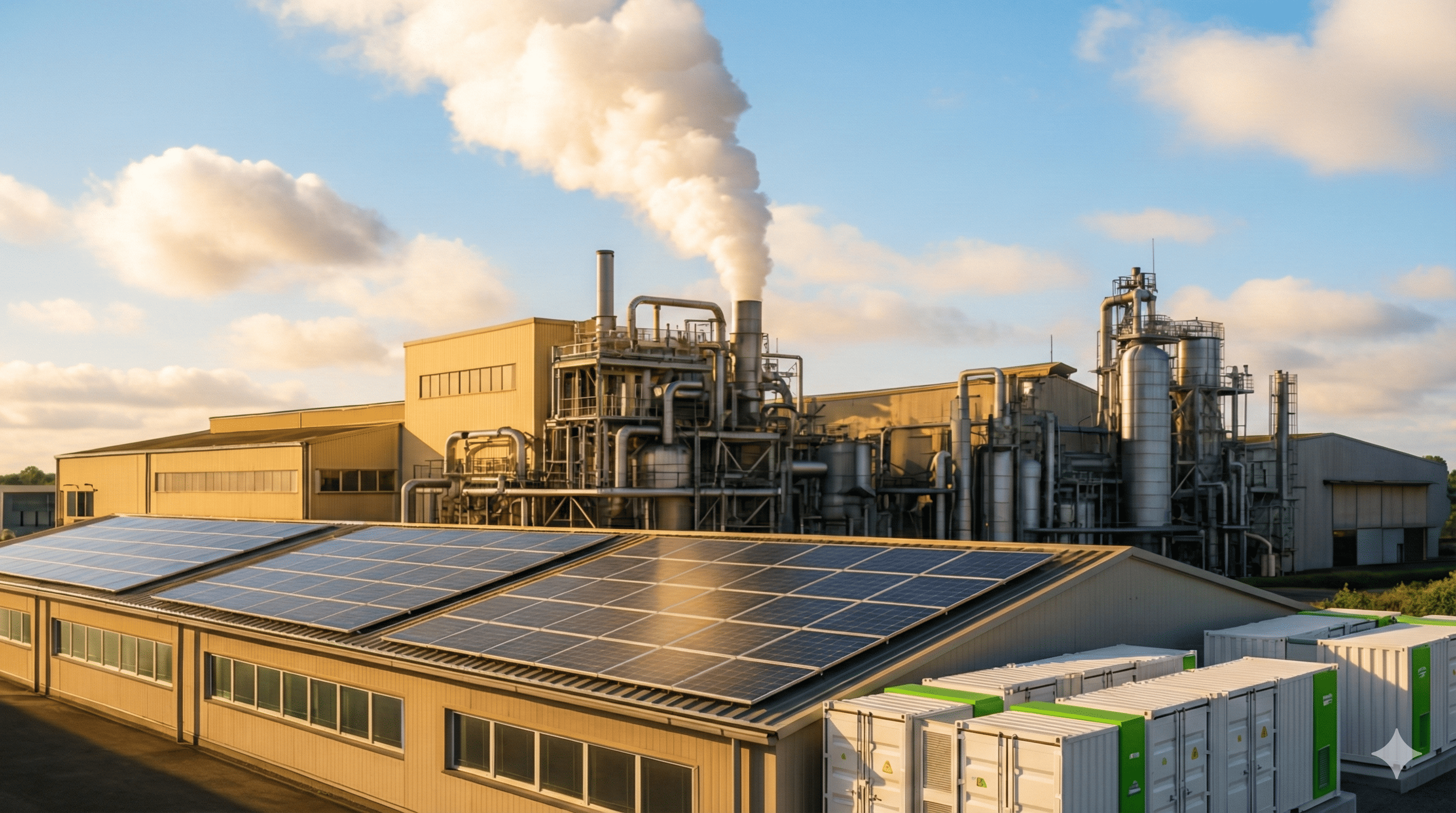

Gibt es Ausnahmen? Der Sonderfall der atypischen Netznutzung

Ja, und diese Ausnahme ist für flexible Verbraucher Gold wert. Nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV können Unternehmen, deren Jahreshöchstlast planbar außerhalb der teuren Hochlastzeitfenster des Netzbetreibers liegt, ein individuelles Netzentgelt beantragen.

Das Besondere daran: Der teure Leistungspreis wird dann nur noch auf Basis der (sehr geringen) Leistung während des Hochlastzeitfensters berechnet.

Hier kommt das Wahlrecht ins Spiel: Obwohl diese Unternehmen oft unter 2.500 Benutzungsstunden liegen, dürfen sie freiwillig die Tarifstruktur für Vielnutzer (>2.500 h) wählen. Das Ergebnis? Sie kombinieren einen extrem niedrigen Arbeitspreis mit einem Leistungspreis, der sich auf eine fast bei Null liegende Leistung bezieht. Dies kann die Netzentgelte massiv reduzieren.

In den meisten Fällen bedarf es einer aktiven Steuerung von Flexibilitäten durch ein intelligentes Enegiemanagementsystem, um die Anforderungen an die A-typische Netznutzung einzuhalten. Ein solches System stellt ceverwatt mt dem cleverEMS bereit. Es ist in der Lage Multi-Use case Optimierung durchzuführen und so neben der A-typischen Netznutzg weitere Anwendungsfälle wie die Erhöhung des PV-Eigenverbrauchs oder die Integration in den Spot-Markt abzubilden.

Was bedeutet das jetzt für Ihre Batterie-Projekte?

- Die 2.500-Stunden-Regel ist Realität: Aktuell muss jede Projektplanung diese Regel berücksichtigen. Eine professionelle Simulation ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit, um Kostenfallen zu vermeiden.

- Der doppelte Effekt ist entscheidend: Analysieren Sie, ob Ihr Speicher primär Spitzen kappt oder den Eigenverbrauch optimiert, um die Auswirkung auf die Benutzungsstunden korrekt einzuschätzen.

- Nutzen Sie Sonderregelungen: Prüfen Sie, ob für Sie die atypische Netznutzung nach §19 StromNEV und das damit verbundene Wahlrecht infrage kommen. Hier liegt oft das größte, ungenutzte Potenzial.

- Die Zukunft ist flexibel: Die Rahmenbedingungen werden sich ändern. Heutige Investitionen sollten bereits so ausgelegt sein, dass sie auch in einer zukünftigen, dynamischeren Netzentgelt-Welt profitabel agieren können.

.png)

.png)